Die Schweizerische Eidgenossenschaft, eine aus damals 25 Kantonen bestehende föderalistische Demokratie, zählte während des Zweiten Weltkrieges zu den neutralen Staaten. Gleichwohl hatte die Schweizer Politik insbesondere durch ihre rigide Abschottung gegenüber Menschen, die vor nationalsozialistischer Verfolgung flohen, auch erheblichen Einfluss auf das Leben zahlreicher Sinti:ze und Rom:nja.

Politik gegen ‚Zigeuner‘ bis in die 1920er-Jahre

Für das Gebiet der heutigen Schweiz ist bereits 1422 die Anwesenheit der Vorfahren der heutigen Sinti:ze und Rom:nja dokumentiert. Zugleich war die Schweiz der erste westeuropäische Staat, in dem ihnen schon 1471 ein Aufenthalt verboten und Ausweisungen praktiziert wurden. Das Einreise- und Aufenthaltsverbot dauerte formal bis 1972 an. Da diese Verbote ausschließlich gegen ‚Fahrende‘ gerichtet waren, konnten sich gleichwohl viele Familien in der Schweiz niederlassen.

Die 1848 gegründete moderne Schweiz führte ein neues Bürgerrecht ein: Man musste das sogenannte Heimatrecht in einer Gemeinde nachweisen, um Bürgerrechte in einem Kanton und damit auch in der Schweiz zu erlangen. Da Gemeinden über Jahrhunderte dieses Heimatrecht Menschen aus verschiedenen Gründen entzogen oder verweigert hatten, gab es eine erhebliche Anzahl heimatloser Schweizer:innen, nicht nur unter ‚Vaganten‘ oder ‚Fahrenden‘. Mit dem „Heimatlosen“-Gesetz von 1850 versuchte der Bund, diese Personen gegen den Willen der Kantone und Gemeinden einzubürgern. Zugleich verbot das Gesetz eine „fahrende Lebensweise“. Artikel 18 des Gesetzes sah für „beruflos [sic] umherziehende Vaganten und Bettler“ Verhaftung oder Zwangsarbeit vor.1Bundesgesetz die Heimatlosigkeit betreffend vom 3. Dezember 1850. Schweizerisches Bundesblatt. Jahrgang II, Band III, Nr. 62, 913–921. Diese Praktiken im Hinblick auf die Schweizer Staatsbürgerschaft hatten für die Betroffenen teils dramatische Konsequenzen während der NS-Zeit.

Bereits vor dem Ersten Weltkrieg wurde die Schweizer „Zigeunerpolitik“ nochmals verschärft. Der Bundesrat erließ 1906 eine „Grenzsperre“ für ausländische „Zigeuner“. Hierzu entwickelte Edward Leupold (1855–1932), zu der Zeit im eidgenössischen Polizei- und Justizdepartment tätig, in enger Mitarbeit mit kantonalen Polizeikräften ein Verfahren, wonach ausländische ‚Zigeuner‘ sofort registriert, interniert und aus der Schweiz ausgewiesen wurden. Männer wurden meist in der Arbeitsanstalt Witzwil im Kanton Bern interniert, während Frauen und Kinder in der Regel in kantonale und private Anstalten für Obdachlose eingewiesen wurden.

Eine weitere, in den 1920er-Jahren eingeführte, spezifisch schweizerische Maßnahme muss erwähnt werden, weil sie die Rigorosität, mit der gegen ‚Fahrende‘ vorgegangen wurde, zeigt. Allerdings betraf sie fast ausschließlich Jenische aus dem deutschsprachigen Raum. Die 1912 eröffnete, eugenischen Ideen nahestehende Stiftung „Pro Juventute“ (lat. „Für die Jugend“) gründete 1926 das „Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse“. Ziel des Hilfswerkes war die Abschaffung der „fahrenden“ Lebensweise und die Auflösung von großen „Vagantenfamilien“. Zu diesem Zweck nahm das Hilfswerk zwangsweise Kinder aus Familien von Jenischen heraus und führte sie Familien oder Erziehungsanstalten zu. Wie viele Kinder bis zum Ende dieser Praxis im Jahr 1972 aus Familien weggenommen wurden, ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. In einer historischen Studie sind 619 Fälle dokumentiert.2Leimgruber et al., Das Hilfswerk, 45–59.

Eugenische und polizeiliche Diskurse und Maßnahmen

Im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert wandelte sich der Begriff ‚Zigeuner‘ von der Beschreibung einer ‚fahrenden‘ Lebensweise in eine rassistische Kategorisierung. Erheblichen Einfluss darauf hatte die eugenische Bewegung. Eugenik war in Schweizer akademischen und medizinischen Kreisen weithin akzeptiert und wurde von vielen Intellektuellen und Politikern unterstützt. Prominente Schweizer Forscher und Wissenschaftler wie Auguste Forel (1848–1931), Eugen Bleuler (1857–1939) oder Ernst Rüdin (1874–1952) befürworteten eugenische Maßnahmen als Instrument zur vermeintlichen ‚Verbesserung‘ der menschlichen ‚Rasse‘ mittels selektiver Züchtung. Die Untersuchungen von Josef Jörger (1860–1933) über Jenische beeinflussten die späteren Arbeiten von Robert Ritter (1901–1951). Unter dem Einfluss der Eugenik führte das neue Zivilgesetzbuch von 1912 im Artikel 97 Heiratsverbote unter anderem wegen „Urteilsunfähigkeit“ oder „Geisteskrankheit“ ein. Forel und Bleuler ließen Patient:innen aus psychiatrisch-medizinischen oder eugenischen Gründen sterilisieren. Diese Praxis wurde in vielen Kantonen übernommen und in einzelnen Fällen bis in die 1990er-Jahre fortgesetzt.

Schweizer Verantwortliche waren zudem stark in der Etablierung eines europäischen Systems der „Zigeunerbekämpfung“ involviert, das auf eine internationale, zentralisierte Erfassung von und koordinierte Maßnahmen gegen Sinti:ze und Rom:nja zielte. So zählte die Schweiz 1923 zu den Gründungsmitgliedern der Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission (IKPK) und regte 1931 die Gründung einer „Zigeunerzentrale“ an. Als 1938 der Sitz der IKPK von Österreich in die Schweiz verlegt werden sollte, lehnte die Eidgenossenschaft dies ab. Schweizer Delegierte führten die Mitarbeit jedoch fort, auch als die IKPK nach Berlin umzog und dem Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich (1904–1942), unterstand. 3Huonker, Roma, Sinti, Jenische, 60–75.

In den 1930er-Jahren wurden in der Schweiz keine Gesetze erlassen, die allein auf ‚Zigeuner‘ zielten. Bestehende Gesetze wurden aber gezielt gegen alle als ‚zigeunerisch‘ diffamierten Personen eingesetzt: gegen angebliche „umherziehende Arbeitsscheue“, „Minderwertige“, „Asoziale“ oder „Kriminelle“. Zudem hatte die Schweiz bereits zu Beginn der 1920er-Jahre alle Mittel in Gang gesetzt, um das angebliche ‚Zigeunerproblem‘ zu regeln: Registrierung und Ausweisung ausländischer ‚Zigeuner‘, Zwangsmaßnahmen wie das „Hilfswerk Kinder der Landstrasse“, psychiatrische Internierung, Zwangssterilisation oder Gefängnis. Eine einheitliche Anwendung der Mittel innerhalb der Schweiz gab es nicht, da generell viele französischsprachige Kantone eher weniger streng gegenüber einheimischen ‚Fahrenden‘ vorgingen.

Einreiseverbote und Ausweisungen

Aus Schweizer Sicht musste angesichts der Fluchtbewegung aus Deutschland, die 1933 mit der nationalsozialistischen Machtergreifung einsetzte, nichts an der bisherigen Praxis gegenüber Sinti:ze und Rom:nja sowie Jenischen geändert werden. Für ausländische ‚Zigeuner‘ galt weiterhin die „Grenzsperre“: Sie durften nicht in die Schweiz einreisen und konnten jederzeit ausgewiesen werden. In der Praxis wurde aber auch versucht, gegenüber Schweizer ‚Zigeunern‘ Mittel und Wege zu finden, um diese Personen auszuweisen oder an einer Einreise zu hindern, etwa durch Nichtanerkennung der Staatsbürgerschaft, Nichteintragung der Kinder im Pass oder bei Frauen durch den Verlust der schweizerischen Staatsbürgerschaft aufgrund von Heirat mit Ausländern.

Wie vielen Personen an der Schweizer Grenze die Einreise verweigert wurde und wie viele ausgewiesen wurden, ist aufgrund fehlender Forschung, die in Polizeiarchiven der Kantone und Städte durchgeführt werden müsste, nicht bekannt. Dass es sich um eine hohe Anzahl handeln dürfte, zeigt das Beispiel des Kantons Genf, wo ab Sommer 1942 bis Kriegsende mehr als 23 000 Personen an der Grenze kontrolliert und abgewiesen wurden. Im Fall des Kantons Tessin spricht man von 24 000 Flüchtlingen, die an oder nahe der Grenze zurückgewiesen worden sind. Die Anzahl ist aller Wahrscheinlichkeit höher, weil Akten nur dann angefallen sind, wenn die Menschen es geschafft hatten, in die Schweiz zu gelangen und wenigstens einige Zeit zu bleiben, oder wenn sie inhaftiert wurden. Die Gründe der Zurückweisungen wurden in der Regel nicht dokumentiert.

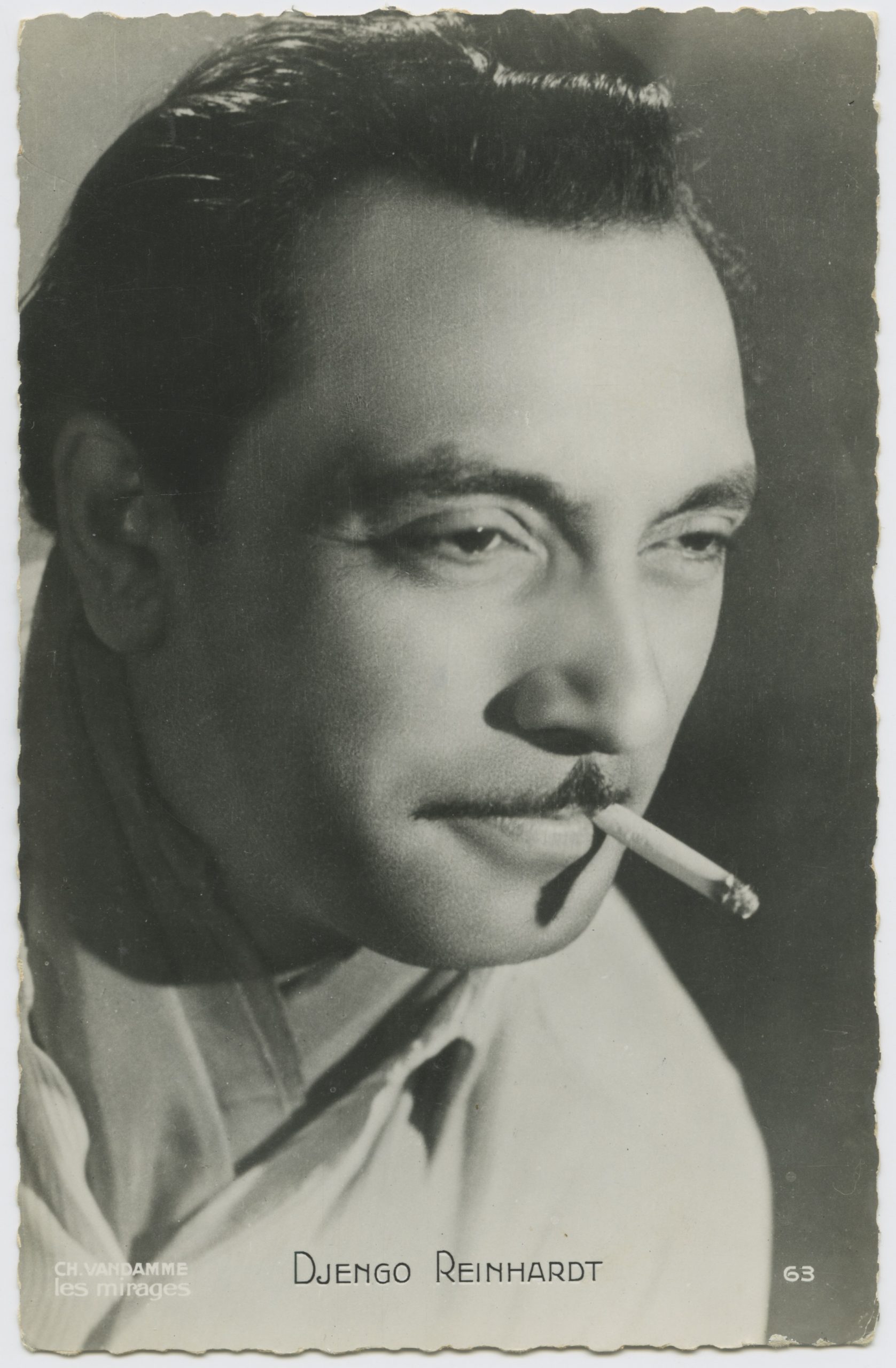

Künstlerkarte von Django Reinhardt (1910–1953). Der Gitarrist hatte 1934 in Paris, Frankreich, das legendäre „Quintette du Hot Club de France“ gegründet, führte den Jazz in Europa ein und begründete einen eigenen Musikstil. Wenig bekannt ist, dass der belgische Manusch die Jahre der nationalsozialistischen Besatzung in Frankreich nur dank seiner Popularität, durch Protektion und Glück überlebte. Als man ihn dazu aufforderte, ein Konzert in Berlin zu geben, floh er im November 1943 in die Schweiz. Dort verweigerte man ihm jedoch den Status als Flüchtling und er wurde wieder abgeschoben.

Viele Tausend Musiker der Sinti und Roma wurden in den Jahren 1933 bis 1945 verfolgt, Hunderte wurden ermordet. Bis heute ist das Ausmaß dieses kulturellen Verlustes nicht hinreichend bekannt und ebenfalls nicht erforscht worden.

Fotograf:in: unbekannt (Künstlerkarte)

Archiv und Dokumentationszentrum des Rom e.V., Köln

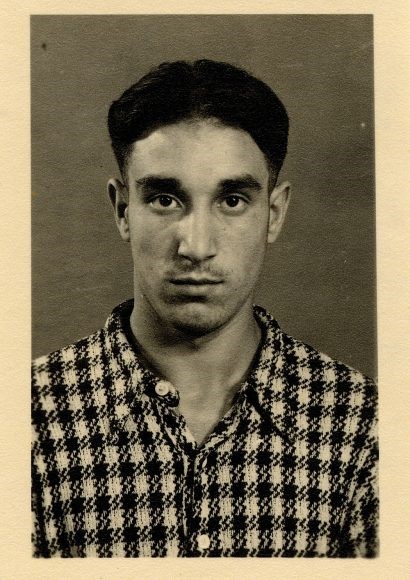

Einige Fälle von Weg- und Ausweisungen von Sinti:ze und Rom:nja sind bekannt. Ein prominentes Beispiel ist der Musiker Jean „Django“ Reinhardt (1910–1953), dem am 24. November 1943 an der Grenze bei Genf die Einreise verweigert wurde. Weshalb er nicht einreisen durfte, ist in den Akten nicht überliefert. Die Geschichte von Anton Reinhardt (1927–1945), einem Sinto, der am 25. August 1944 durch den Rhein schwamm, um das rettende Schweizer Ufer zu erreichen, ist einer der am besten dokumentierten Fälle. Der Minderjährige wurde am 8. September 1944 in das Elsass abgeschoben, obwohl am 12. Juli 1944 herausgegebene Richtlinien4Ebd., 123. eine Wegweisung von Personen, die an „Leib und Leben“ bedroht waren, verboten. Reinhardt wurde in das Sicherungslager Schirmeck-Vorbruck eingewiesen und von dort in ein Außenlager des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof überstellt. Nachdem ihm dort die Flucht gelungen war, wurde er am 30. März 1945 von einer Einheit des deutschen Volkssturms ergriffen und am Tag darauf erschossen.

Anton Reinhardt (1927–1945) nach seiner Flucht in die Schweiz, 1944. Der junge Sinto war im August 1944 vor der drohenden Zwangssterilisation in die Schweiz geflohen. Dort wurde ihm jedoch ein Asyl verweigert. Die Schweizer Behörden schoben ihn ab und er wurde im Sicherungslager Schirmeck-Vorbruck inhaftiert. Von dort wurde er in das Sicherungslager Rotenfels und schließlich nach Sulz, einem Außenlager des Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof, überstellt. Ihm gelang die Flucht, doch er wurde ergriffen. Am 31. März 1945, es war der Ostersamstag, wurde er von einem SS-Hauptsturmführer erschossen, nachdem er einen Abschiedsbrief an seine Eltern geschrieben hatte.

Die Fotografie stammt aus der Akte, die über ihn in der Schweiz angelegt wurde.

Fotograf: unbekannt (Polizeifoto)

Schweizerisches Bundesarchiv, E24#1985/196#37800*

Das Beispiel der Familie Minster zeigt, wie Familien über Jahre zwischen verschiedenen Ländern ohne rechtlich gesicherten Status hin- und hergeschoben wurden und dadurch während des Nationalsozialismus in große Bedrängnis gerieten.5Huonker und Ludi. Roma, Sinti und Jenische, 37–41, 51–57. Carlo Minster (1896–1974), der Vater, war in Chur geboren worden, lebte aber schon vor dem Ersten Weltkrieg in Italien. Mitte der 1920er-Jahre wies Italien die Familie aus, und es sollte mehrere Jahre dauern, bis die Familie in der Schweiz zumindest geduldet wurde. Doch die Kantone wiesen sie wieder aus. 1937 wurden ein Schwiegersohn und eine Schwiegertochter, beide französischer Nationalität, ausgewiesen, ein Jahr später auch die Familie Minster. Kurz nach Kriegsbeginn gelang es Carlo Minster, in die Schweiz zurückzukehren, wo er schließlich eine Aufenthaltsbewilligung von einer Walliser Gemeinde erhielt. Allerdings wurde er fortan als Flüchtling behandelt und interniert. Nicht alle Angehörigen konnten in die Schweiz zurückkehren; der Verbleib der französischen Schwiegertochter und ihrer Kinder ist unbekannt. Dennoch hatten die meisten Familienmitglieder Glück. Andere Sinti:ze wurden abgeschoben und von vielen ist ebenfalls nicht bekannt, wie ihr weiterer Lebensweg verlief. Oftmals gibt es nur vage Hinweise, so etwa in dem Bericht der Schweizer Krankenschwester Friedel Bohny-Reiter (1912–2001) über Schweizerdeutsch sprechende Sinti:ze im französischen Lager Rivesaltes.6Bohny-Reiter, Vorhof der Vernichtung, 53 und 125.

Verweigerte Hilfe trotz Wissens über den Völkermord

Es muss davon ausgegangen werden, dass Schweizer Behörden über die nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen gegen Sinti:ze und Rom:nja durchaus gut informiert waren. So berichtete der in Köln ansässige Konsul Franz Rudolph von Weiss (1885–1960) schon wenige Tage nach der Mai-Deportation, am 27. Mai 1940, von der Verschleppung von „Zigeunern“ in das besetzte Polen.7Huonker und Ludi, Roma, Sinti und Jenische, 68.

Im Sammellager Köln-Deutz, Deutsches Reich, Mai 1940. Im Innenhof der Kölner Messe, die als Sammellager dient, müssen sich Sinti:ze und Rom:nja aus Köln und dem Rheinland aufstellen, bevor sie für die Deportation erfasst werden. Sie werden am 21. Mai 1940 zum Bahnhof geführt, um in das deutsch besetzte Polen deportiert zu werden. Die sogenannte Mai-Deportation war die erste familienweise Deportation von Sinti:ze und Rom:nja aus dem Reich. Zeitgleich waren in Sammellagern in Hohenasperg bei Stuttgart und Hamburg ebenfalls Familien interniert, rassenbiologisch selektiert und in Deportationszüge verfrachtet worden. Die Frauen, Männer und Kinder wurden in das Generalgouvernement verschleppt. Dort mussten sie in verschiedenen Lagern und Gettos Zwangsarbeit leisten. Viele überlebten nicht.

Bislang konnte lediglich eine hier abgebildete Sinteza identifiziert werden: Bei der in der linken Bildhälfte zu sehende schwangere Frau handelte es sich um Karoline Meinhardt (1914–2000) aus Düsseldorf.

Die Originalabzüge der Fotografie übergab eine der an der Deportation beteiligt gewesenen Krankenschwestern etwa 1987/88 der Aktivistin, Sinteza und Überlebenden Hildegard Lagrenne (1921–2007), nachdem sie diese in einer Radiosendung gehört hatte. Anlässlich einer öffentlichen Veranstaltung am Ort des ehemaligen Sammellagers in Köln im Jahr 1989 wurden Reproduktionen angefertigt, die in den 1990er Jahren dem Archiv des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln übergeben wurden.

Fotograf: unbekannt (deutscher Soldat)

NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln, Bp 5416

Andere Berichte von Privatpersonen oder den Schweizer Militärärzten und Krankenschwestern, die zusammen mit der Wehrmacht 1941 in die Sowjetunion einmarschierten, waren den Behörden ebenso bekannt.8Vgl. Busch et al., Schweizer Ärztemissionen, 2002. Gerhart M. Riegner (1911–2001), ein deutscher Anwalt, der in die Schweiz geflohen war und Resident des Genfer Büros des Jüdischen Weltkongresses wurde, schrieb bereits ab Oktober 1941 Berichte über den Holocaust.9Breitman, Official Secrets, 100. Schweizer Behörden versuchten immer wieder, die Publikation solcher Berichte aus politischer Rücksichtnahme gegenüber Deutschland zu unterdrücken.10Ebd., 100, 174. Dass auch Sinti:ze und Rom:nja den Erschießungen im deutsch besetzten Osteuropa zum Opfer fielen, erfuhr das Schweizer Generalkonsulat in Hamburg 1942 von einem Schweizer Privatmann. Ob und wohin dieser Bericht weitergeleitet wurde und ob er auf Resonanz traf, ist nicht bekannt.11Huonker und Ludi. Roma, Sinti und Jenische, 68.

Die Schweiz hat während des Krieges wenig, wenn überhaupt etwas für Schweizer Sinti:ze und Rom:nja getan, die in Gebieten unter NS-Herrschaft verhaftet worden sind. Dies belegt das Beispiel der am 19. Mai 1944 aus dem Lager Westerbork in den deutsch besetzten Niederlanden in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportierten Sinti:ze und Rom:nja, die in der Schweiz geboren worden waren. Dabei handelte es sich um Elisabeth Berger-Weiss, geboren 1894 in Opfikon, und Josephine Georg-Reinhard, geboren 1902 im Kloster Frauenthal in Hagendorn, die beide in Auschwitz starben;12Ebd., 113. um Joseph Freiwald, geboren 1912 in Chalais, der nach Auschwitz deportiert und in Bergen-Belsen befreit wurde; um Berttis Winterstein, geboren 1915 in Chalais, der nach Auschwitz deportiert wurde und überlebte; um Hanny Winterstein, geboren in Martigny bei Naters, der nach Auschwitz deportiert wurde und überlebte; um Heinrich Weiss, geboren 1890 in Carouge, der nach Bergen-Belsen deportiert wurde und nach seiner Befreiung dort gestorben ist; um Katharina Winterstein-Freiwald, geboren am 1896 in Riedeschingen, die nach Auschwitz deportiert wurde und im Konzentrationslager Ravensbrück gestorben ist.13ETH Zürich, AfZ Online Archives, FD KZ-Häftlinge, Forschungsdokumentation Balz Spörri, René Staubli, Benno Tuchschmid, Schweizer KZ-Häftlinge, ca. 1933–2021. Einzig Franz Basili, geboren 1911 in Lugano, der ebenfalls in Westerbork interniert worden war, wurde nicht deportiert.14Huonker, Roma, Sinti, Jenische, 106–118. Dank des Einsatzes des italienischen Konsuls konnte er mit seinen Angehörigen, die teils im Besitz italienischer Pässe waren, das Lager wieder verlassen.

Obwohl alle hier aufgeführten Personen bei ihrer Einweisung in Westerbork einen Schweizer Geburtsort angaben, ist nach aktuellen Recherchen amtlich nur für Freiwald und Basili eine Schweizer Staatsbürgerschaft dokumentiert. Die anderen Personen sind entweder im Zivilstandsamt als Nichtschweizer oder gar nicht registriert. Dies ist – neben der bereits aufgeführten Problematik des „Heimatlosengesetzes“ – auch darauf zurückzuführen, dass Schweizer Frauen durch die Ehe mit einem Ausländer ihr Bürgerrecht verloren. Auch wurden Kinder oftmals nicht in Schweizer Registern aufgenommen, vor allem wenn sie im Ausland geboren worden waren. Zudem haben Sinti:ze und Rom:nja häufig nicht standesamtlich geheiratet.

Gleichwohl wäre es dem Schweizer Konsul in den Niederlanden möglich gewesen, die Inhaftierten mit Schweizer Pässen auszustatten und so ihre Freilassung zu erwirken. Im Lager Westerbork hatten sich rund 60 Inhaftierte auf eine schweizerische, guatemaltekische oder italienische Staatsbürgerschaft berufen. Daraufhin haben sowohl der italienische als auch der guatemaltekische Konsul entsprechende Pässe ausgestellt, womit die Betroffenen von einer weiteren Verfolgung verschont blieben. Von Schweizer Seite wurde nichts unternommen – im Gegenteil. Josef Freiwald, dessen Schweizer Staatsbürgerschaft verbürgt ist, hatte schon vor seiner Verhaftung in den Niederlanden vergeblich versucht, seinen Schweizer Pass zu verlängern.15Venanz Nobel, Mitteilung an den Autor, 27. Januar 2023. Nach derzeitigem Forschungsstand deutet nichts darauf hin, dass der 1944 in den Niederlanden zuständige Schweizer Konsul irgendeine Initiative zur Rettung der Inhaftierten ergriffen hätte.

Kontinuitäten nach 1945 und späte Aufarbeitung

Einreise- und Aufenthaltsverbote für als ‚Zigeuner‘ wahrgenommene Menschen galten unverändert bis 1972 fort. Weil man unter ‚Zigeuner‘ nach wie vor ausschließlich ‚Fahrende‘ verstand, immigrierten dennoch viele Rom:nja als Flüchtlinge vor und nach dem Krieg sowie ab 1950 als angeworbene Arbeiter:innen (‚Gastarbeiter‘) in die Schweiz. Nach der Skandalisierung der Praktiken des „Hilfswerks der Kinder der Landstrasse“ in der Presse wurden die Praxis der Kindeswegnahmen gestoppt und das Einreiseverbot für ausländische ‚Zigeuner‘ aufgehoben. Erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts unterschied man in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung wie auch in der Politik zwischen Jenischen sowie Sinti:ze und Rom:nja. 2017 erkannte die Schweiz Jenische, Sinti:ze und Manouches als Minderheiten an, aber nicht Rom:nja. In der Begründung hieß es, sie seien „Ausländer“ und hätten keinen Bezug zur Schweiz.

Es bedurfte eines weiteren Skandals, bis die Rolle der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges und in dem Zusammenhang auch die Verfolgungsgeschichte der Schweizer Sinti:ze und Rom:nja thematisiert und in ersten Ansätzen aufgearbeitet wurde. Schweizer Banken waren unter internationalen Druck geraten, als bekannt wurde, dass sie sich in großem Stil das Vermögen von Holocaustopfern angeeignet beziehungsweise nicht den rechtmäßigen Erb:innen übergeben hatten. Zur Aufarbeitung dieses Unrechts wurde die „Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg“ (UEK) 1996 von Parlament und Regierung gegründet. Der internationale Druck erhöhte sich, nachdem ein Wächter der Schweizer Bank UBS Dokumente von Konten ohne Inhaber vor einer beabsichtigten Zerstörung gerettet hatte. Dies zwang die Schweiz 1998 dazu, einen Fonds für die Entschädigung von Überlebenden des Holocaust zu gründen. Es wurden pauschale Summen in Höhe von 1 000 Schweizer Franken ausgezahlt, auch an überlebende Sinti:ze und Rom:nja.

2001 erschien eine Untersuchung der UEK über „Roma, Sinti und Jenische und die schweizerische Zigeunerpolitik zur Zeit des Nationalsozialismus“. Eine der Schlussfolgerungen der Autor:innen Thomas Huonker (geb. 1954) und Regula Ludi (geb. 1965) lautete, dass weitaus mehr Forschung notwendig sei, um die Rolle der Schweiz zu verstehen und zu dokumentieren. Etliche Privatarchive, wie die von Banken und Anwälten, sind nicht zugänglich oder noch nicht konsultiert worden, aber auch die Polizei- und Kantonsarchive sind diesbezüglich weiter auszuwerten. Das Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich plant eine zentrale Datenbank, in der die Opfer des NS-Regimes, zu denen es Überlieferungen in der Schweiz gibt, dokumentiert werden sollen. Anfang 2023 entschied der Schweizer Bundesrat, in Bern einen zentralen Erinnerungsort für die Opfer des Holocaust zu schaffen. Zwei erste Stolpersteine für Sinti:ze und Rom:nja sind in der Planung.

Nach Kritik der Union des Associations et des Représentants des Nomades Suisses (UARNS) [Vereinigung der Verbände und Vertreter der Schweizer Fahrenden] und der Radgenossenschaft der Landstrasse an dem offiziellen Umgang mit den Kindswegnahmen beauftragte das Eidgenössische Departement des Inneren im März 2024 Prof. Dr. Oliver Diggelmann (geb. 1967) (Lehrstuhl für Völkerrecht, Europarecht, Öffentliches Recht und Staatsphilosophie an der Universität Zürich) mit der Erstellung eines Rechtsgutachtens. Am 19. Februar 2025 nahm der Bundesrat das im September 2024 vorgelegte Rechtsgutachten zur Verfolgung der Jenischen und Sinti in der Schweiz zur Kenntnis und erkannte an, „dass die im Rahmen des ‚Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse‘ erfolgte Verfolgung der Jenischen und Sinti nach Maßgabe des heutigen Völkerrechts als ‚Verbrechen gegen die Menschlichkeit‘“ zu bezeichnen sei.16 Vgl. https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-104226.html [Zugriff: 24.02.2025].