Das bei Weimar in Mitteldeutschland gelegene Konzentrationslager Buchenwald war eines der größten Konzentrationslager im Deutschen Reich. 3 500 bis 4 000 Sinti:ze und Rom:nja deportierten die Nationalsozialist:innen bis 1945 in das Lager und dessen Außenlager.

Das Konzentrationslager Buchenwald 1937–1945

Buchenwald wurde im Juli 1937 auf dem Ettersberg bei Weimar als Lager für Männer errichtet. Bei den ersten Häftlingen handelte es sich um politische Gegner und vermeintliche „Berufsverbrecher“, die aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen und den aufgelösten Konzentrationslagern Lichtenburg, Bad Sulza und Sachsenburg überstellt wurden. Sie mussten das Lager auf dem Ettersberg errichten. Daher bestimmte harte körperliche Arbeit im nahe gelegenen Steinbruch und auf Baustellen den Lageralltag der ersten Jahre.

Im Rahmen der „Aktion Arbeitsscheu Reich“ 1938 verschleppten die Geheime Staatspolizei (Gestapo) und die Kriminalpolizei (Kripo) Menschen in das Lager, die als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ verfolgt wurden; unter ihnen befanden sich auch Sinti und Roma sowie jüdische Männer. Im Anschluss an die Novemberpogrome 1938 wurden erstmals in größerer Zahl fast 10 000 Juden in das Konzentrationslager auf dem Ettersberg eingewiesen.

Der Beginn des Zweiten Weltkrieges im September 1939 hatte große Auswirkungen auf die Anzahl der Häftlinge und die Zusammensetzung der Häftlingsgesellschaft. Durch größere Transporte, unter anderem aus dem Konzentrationslager Dachau, stieg die Häftlingszahl an. Diese Überfüllung des Lagers im Herbst und Winter 1939/40 führte zum ersten Massensterben in Buchenwald. In den folgenden Jahren gelangten Menschen aus allen von Deutschland besetzten Ländern auf den Ettersberg.

Zwischen 1941 und 1943/44 fand der größte Massenmord in der Geschichte des Lagers statt. Mehr als 8 000 sowjetische Kriegsgefangene, darunter vermeintliche politische Kommissare der Roten Armee, Angehörige der Intelligenz und Juden, erschoss die SS gezielt in einem als Erschießungsanlage umgebauten Pferdestall in der Nähe des Lagers.

Bis 1942 setzte die SS (Schutzstaffel) die Häftlinge in erster Linie in Arbeitskommandos im Lagerbereich oder in umliegenden Ortschaften ein. Mit dem Funktionswandel der Konzentrationslager ab 1942/43 entstanden Außenlager im gesamten mitteldeutschen Raum. Die Häftlinge mussten nun auch für die Rüstungsindustrie Zwangsarbeit leisten. Dafür wurde in der Nähe des Lagers mit dem Gustloff-Werk II eine Waffenfabrik errichtet.

Über eine eigens gebaute Bahnstrecke verschleppte die SS ab 1943 hunderttausende Menschen nach Buchenwald und von dort weiter in die 140 Außenlager, die Teil des Buchenwalder Lagerkomplexes waren. Auch wurden Häftlinge von Buchenwald zur Tötung in Lager im deutsch besetzten Osten transportiert. Ab September 1944 gehörten zum Verwaltungsbereich des Lagers auch über 28 000 weibliche Häftlinge, die in Außenlagern Zwangsarbeit verrichten mussten.

Mit Heranrücken der Alliierten versuchte die SS, das Lager zu räumen. Mehr als 27 000 Menschen schickte sie auf Todesmärsche. Das Stammlager Buchenwald wurde am 11. April 1945 von der US-Armee befreit. Zwischen 1937 und 1945 waren insgesamt fast 280 000 Menschen aus über 60 Nationen und jeden Alters in Buchenwald und dessen Außenlagern inhaftiert. 56 000 Häftlinge starben an Unterernährung, mangelnder medizinischer Versorgung, durch Gewalt des Wachpersonals, aufgrund von medizinischen Experimenten oder an den Folgen der Lagerhaft kurz nach der Befreiung.

Erste Einlieferungen von Sinti und Roma 1938

Die ersten Einlieferungen von Sinti und Roma in das Konzentrationslager Buchenwald erfolgten während und im Anschluss an die „Aktion Arbeitsscheu Reich“ im Jahr 1938. Bislang konnten 100 Personen namentlich identifiziert werden. Sie erhielten in den Lagerdokumenten und teilweise auf den Transportlisten den rassistischen Vermerk „Zigeuner“ und wurden unter der Häftlingsgruppe „ASR“ registriert.

Es ist nur ein Sinto namentlich bekannt, der im Rahmen der von der Gestapo durchgeführten „April-Aktion“ am 23. April in Kassel festgenommen und am 21. Mai 1938 in Buchenwald eingeliefert wurde. Hierbei handelt es sich um Josef Köhler (1908–unbekannt), der bis 1944 in Buchenwald blieb und anschließend in das Konzentrationslager Flossenbürg überstellt wurde.1Arolsen Archives, 1.1.5.3., Akte von Köhler, Josef, geb. 8. Juni 1908 / ITS Digital Archive. Die meisten der Betroffenen, mindestens 87 Sinti und Roma, transportierte die Kripo im Juni 1938 nach Buchenwald. Zwölf weitere Personen wurden im Juli und August eingeliefert.

Die Häftlinge kamen überwiegend aus dem mitteldeutschen Raum und Schlesien; knapp 20 Personen stammten aus Thüringen. Einer der jüngsten war der 1921 in Bretleben geborene Kurt Ansin (1921–1984). Zusammen mit seinem Vater, der nach kurzer Zeit in Buchenwald starb, hatte ihn die Kripo im Zwangslager in Magdeburg verhaftet. Er wurde 1939 entlassen, gelangte jedoch 1944 über das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau erneut in das Lager.

Da für diese Zeit keine Arbeitskommandos in den Lagerdokumenten vermerkt wurden, ist es nicht möglich, eine Aussage über die Zwangsarbeit, die diese Häftlinge leisten mussten, zu treffen. Auch liegen nach bisherigen Kenntnissen keine Berichte von Überlebenden dieser Häftlingsgruppe vor. Da sich Buchenwald zu dieser Zeit noch im Aufbau befand, ist davon auszugehen, dass die Häftlinge in Kommandos zur Errichtung des Lagers eingesetzt wurden, beispielsweise im Steinbruch.

Von den namentlich identifizierten 100 Sinti und Roma wurden in den folgenden Monaten 29 entlassen; weitere 43 von ihnen wurden ab 1940 in andere Konzentrationslager überstellt, so zum Beispiel nach Mauthausen. Eine kleine Anzahl an Personen verblieb in Buchenwald. Acht von ihnen überlebten die folgenden Monate nicht. Dazu gehört der 1918 in Luckenwalde geborene Otto Schmidt, der ebenfalls aus dem Zwangslager in Magdeburg nach Buchenwald verschleppt wurde. Er wurde für ein medizinisches Experiment mit Fleckfieber missbraucht und am 20. November 1942, dem Tag, an dem der Versuch beendet wurde, ermordet.2Stein, Konzentrationslager Buchenwald, 74 f.

Anfang 1939 wurden die im Lager verbliebenen Sinti und Roma von der Rassenhygienischen Forschungsstelle durch Robert Ritter (1901–1951) und Eva Justin (1909–1966) erfasst.3Bundesarchiv Berlin (BArch), R 165/239, Bl. 41, Eva Justin an Manfred Betz, 06.02.1939.

Roma aus dem Burgenland 1939

Mit den Massentransporten seit September 1939 kam es zur Einlieferung einer noch größeren Gruppe von Sinti und Roma. Mindestens 5704Gedenkstätte Buchenwald, Datenbank „ASR_Sinti und Roma“, Stand: Mai 2025. Roma aus dem österreichischen Burgenland verlegte die SS aus Dachau am 27. September 1939 nach Buchenwald und brachte sie als Gruppe in den Blöcken 14 und 15 unter. In Block 14 war der politische Häftling Alfred Hönemann (1916–1999) als Blockältester eingesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfasste er den ausführlichsten Bericht über die Gruppe der Burgenländer Roma in Buchenwald.5Buchenwald Archiv, BwA-K-31/1059/000-0001, Alfred Hönemann: Das Leben und Sterben der Zigeuner in Buchenwald, o. D.

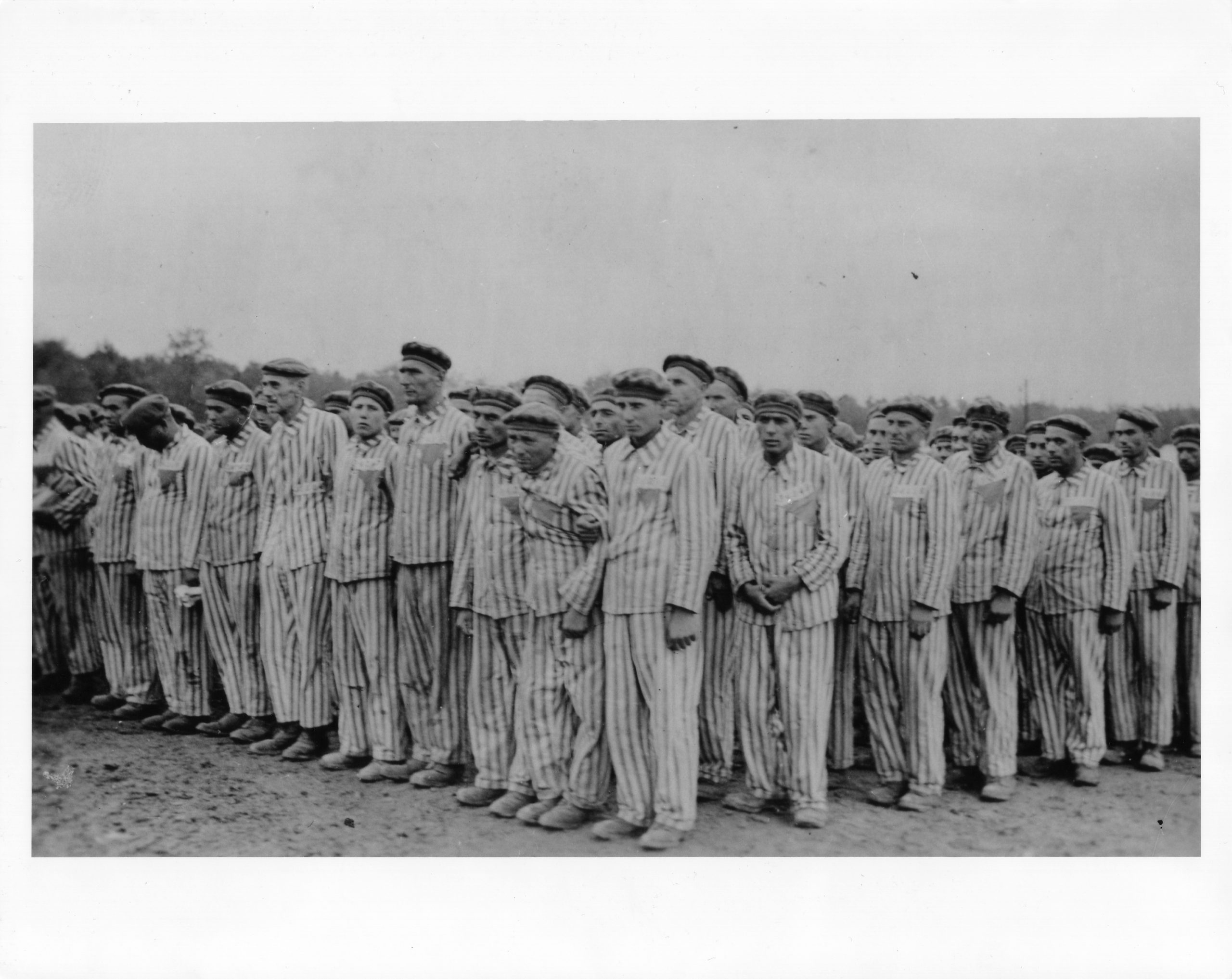

Ein Teil jener Gruppe ist auf Fotografien abgebildet, die für ein Album, das der erste Lagerkommandant Karl Otto Koch (1897–1945) zu Repräsentationszwecken anfertigen ließ, aufgenommen wurden. Vier der Fotografien zeigen die Häftlinge auf dem Appellplatz kurz nach ihrer Ankunft in Buchenwald. Anhand der Häftlingsnummern konnten drei der abgebildeten Personen identifiziert werden: Paul Baranyai (1917–1940) mit der Nr. 34003, gestorben in Buchenwald, Stefan Horvath (1920–unbekannt) mit der Nr. 34348, überstellt nach Mauthausen, und Johann Horvath (1920–unbekannt) mit der Nr. 34123, überstellt nach Neuengamme.

Stehappell von Roma aus dem Burgenland im Konzentrationslager Buchenwald, Herbst 1939. Die Männer waren aus dem Zwangslager Lackenbach in das Konzentrationslager Dachau und von dort nach Buchenwald deportiert worden, wo sie am 27. September 1939 eintrafen. Im Burgenland hatte es früh eine radikale Verfolgung gegenüber der Minderheit gegeben. Tausende wurden in Zwangslagern und Konzentrationslagern, vor allem aber im Getto Litzmannstadt, im Vernichtungslager Kulmhof und im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermordet. Von den einst 11 000 in Österreich lebenden Angehörigen der Minderheit wurden etwa 9 000 ermordet – die meisten von ihnen waren Rom:nja aus dem Burgenland.

Die Fotografie wurde vermutlich vom Erkennungsdienst des Lagers aufgenommen. Das Original trägt die Beschriftung „Dachauer Zugänge Herbst 1939“.

Fotograf: unbekannt (Angehöriger des Erkennungsdienstes des Konzentrationslagers Buchenwald)

Sammlung Gedenkstätte Buchenwald, Bildnummer 006.002

Aufgrund der Überfüllung des Lagers und den daraus resultierenden katastrophalen Lebensbedingungen starben mindestens 237 Roma aus dem Burgenland bereits im Herbst 1939 und Winter 1940 – weitere 17 Personen kamen in den folgenden Monaten und Jahren um. Damit war die Sterblichkeit mit rund 41 Prozent extrem hoch. Die Gründe sind nicht eindeutig rekonstruierbar, lassen sich aber auf die allgemeine Situation in Buchenwald zurückführen. Zudem lässt sich bei einigen der verstorbenen Roma nachweisen, dass sie in den besonders kräftezehrenden Arbeitskommandos Steinbruch, Steineträger II und Lagerstraße eingesetzt wurden.

Ab Herbst 1940 verlegte die SS einen Großteil der Burgenländer Roma in andere Konzentrationslager; die Mehrheit kam dabei im Frühjahr und Sommer 1941 nach Mauthausen, wo wiederum die meisten im Außenlager Gusen Zwangsarbeit verrichten mussten. Nur wenige verblieben in Buchenwald. Zu diesen gehörte Alexander Karoly (1923–unbekannt). In Buchenwald musste er u. a. in den Kommandos Schneiderei, Schachtkommando I und Steinbruch Zwangsarbeit verrichten, bevor er im Sommer 1944 zunächst in das Außenlager Halle und schließlich im Dezember in das Außenlager Meuselwitz verlegt wurde. Kurz vor der Befreiung kam er in das Stammlager zurück, wo er im April 1945 befreit wurde. 1950 sagte er im Augsburger Prozess gegen Ilse Koch (1906–1967), die Frau des ehemaligen Lagerkommandanten Karl Otto Koch, als Zeuge aus.6Jardim, Ilse Koch on Trial, 242. In dem Prozess wurden Verbrechen an Sinti:ze und Rom:nja nicht behandelt.

Weitere Einlieferungen bis 1944

Nach der Verlegung der Roma aus dem österreichischen Burgenland nach Buchenwald 1939 lassen sich in den folgenden Jahren bis 1944 nach aktuellem Forschungsstand nur vereinzelt Einlieferungen nachweisen, beispielsweise durch Kriminalpolizeistellen. Als Gründe für die Einweisungen wurden unter anderem vermeintliche Arbeitsunwilligkeit oder nicht genehmigter Arbeitsplatzwechsel angegeben. So wurde beispielsweise Johann Strauss (1922–unbekannt) von der Kripo Berlin im Mai 1942 unter dem Vorwurf der „Arbeitsunwilligkeit“ nach Buchenwald eingeliefert. Er musste dort unter anderem im Schachtkommando I und im Gustloff-Werk II Zwangsarbeit verrichten. Aus welchen Orten und warum die Einlieferungen von einzelnen Personen in diesem Zeitraum erfolgten und was mit ihnen anschließend geschah, bedarf weiterer Forschungen.

Einlieferungen aus Auschwitz 1944

Im April und August 1944 erreichten mit zwei Massentransporten aus dem Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau insgesamt 1 801 Sinti und Roma das Konzentrationslager Buchenwald. Sie wurden vor der Liquidierung des Lagerabschnitts BIIe in Auschwitz-Birkenau als „arbeitsfähig“ selektiert und sollten Zwangsarbeit im Deutschen Reich leisten. Anders als bei den Einlieferungen zuvor wurden sie systematisch der Kategorie „ASR Zig.“ zugeordnet. Auch wurde die Häftlingsgruppe internationaler: Neben Sinti und Roma aus dem Deutschen Reich und Österreich kamen nun auch tschechische, polnische, niederländische und französische Sinti und Roma nach Buchenwald.

Der Großteil der aus Auschwitz-Birkenau nach Buchenwald deportierten Sinti und Roma verblieb nur kurze Zeit im Stammlager und wurde von der SS in Außenlager weiterverschleppt. Dem Außenlager „Dora“ – das spätere Konzentrationslager Mittelbau-Dora – kam dabei zentrale Bedeutung zu: Insbesondere in die Kommandos in Harzungen und Ellrich verlegte die SS eine große Zahl an Sinti und Roma, die dort in Bauprojekten im und am Berg Kohnstein Zwangsarbeit verrichten mussten. Andere, die zunächst im Stammlager verblieben, wurden unter anderem in die Außenlager in Mühlhausen, Leipzig-Thekla (Erla-Werke), Jena (Reichsbahnausbesserungswerk) und Langensalza überstellt. Anfang August 1944 transportierte die SS 40 Sinti und Roma in das Konzentrationslager Dachau. Dort wurden sie für die sogenannten Meerwasserversuche missbraucht.

In diese Phase fällt auch der Rücktransport von 200 Sinti und Roma am 26. September 1944 nach Auschwitz-Birkenau. Bei den Transportierten handelte es sich überwiegend um Kinder und Jugendliche, die vermutlich aufgrund ihres Alters für die SS im Lager nicht von Nutzen waren. Aber auch Rassismus dürfte bei der Zusammenstellung des Transportes, der ausschließlich aus Sinti und Roma bestand, eine Rolle gespielt haben. Fast alle wurden direkt nach der Ankunft in Auschwitz-Birkenau ermordet, unter ihnen auch Willy Blum (1928–1944), der sich in Buchenwald freiwillig für den Transport gemeldet hatte, weil er seinem jüngeren Bruder Rudolf Blum (1934–1944) beistehen wollte. Bislang sind nur zwei Überlebende dieses Transportes bekannt: Rudolf Böhmer (1928–1968) und Alfred Rosenbach (geb. 1931).

Sintize und Romnja

Mit der Umstrukturierung des Systems der Außenlager ab September 1944 gelangten auch mindestens 1 000 Frauen aus der Minderheit in den Verwaltungsbereich des Konzentrationslagers Buchenwald. Sie waren von der SS aus Auschwitz-Birkenau zunächst in das Konzentrationslager Ravensbrück und anschließend in Außenlager Buchenwalds deportiert worden. Nach aktuellem Forschungsstand mussten diese Sintize und Romnja in den Außenlagern Schlieben, Altenburg und Taucha für die HASAG-Werke Zwangsarbeit leisten.

Eine der Betroffenen war die 18-Jährige Julia Bäcker (1926–unbekannt). Die SS transportierte sie im April 1944 von Auschwitz-Birkenau nach Ravensbrück und von dort im Juli in das HASAG-Werk in Schlieben. Nach der Befreiung im April 1945 kehrte sie in ihre Heimat zurück, wo sie ihren späteren Mann, Henry Lentini (1925–2005), kennenlernte. Zusammen wanderten sie später in die USA aus.7Interview Julia Lentini vom 12. November 1995, Visual History Archive, USC Shoah Foundation (VHA): Tape 4 (18:25-21:35, 21:40-30:37), Tape 5 (00:00-04:00, 07:30-10:00), Tape 6 (00:50-07:40, 07:45-10:10). Genauere Aussagen zu der Gesamtzahl der Sintize und Romnja, ihrem Altersdurchschnitt und zu Todesfällen sind derzeit nicht möglich.

Ungarische Roma 1944/45

Mit dem Vorrücken der Alliierten ab Sommer 1944 erhöhte sich die Zahl der Häftlinge in Buchenwald: Immer mehr Menschen wurden aus den Lagern in Frontnähe ins Reichsinnere verlegt, wo sie weiter als Zwangsarbeiter:innen ausgebeutet werden sollten. Zu diesen Personen zählte eine Gruppe von Roma aus dem Süden und Südwesten Ungarns. Sie waren nach dem Putsch der faschistischen Pfeilkreuzler in November 1944 über ein Sammellager in Komárom nach Dachau verschleppt und von dort aus im Dezember 1944 und Januar 1945 nach Buchenwald überstellt worden.

Mindestens 220 Roma lassen sich anhand von Transportlisten nachweisen. Auch bei diesen Einlieferungen blieb nur ein kleiner Teil der Betroffenen im Stammlager Buchenwald; die meisten Menschen wurden in das Außenlager Ohrdruf weitertransportiert. Dort mussten sie unterirdische Tunnel- und Bunkeranlagen bauen. Über 80 der eingelieferten ungarischen Roma überlebten die Zeit in Buchenwald nicht; die meisten starben in Ohrdruf.

Befreiung

Am 11. April 1945 befreite die US-Armee das Konzentrationslager Buchenwald auf dem Ettersberg. Wie viele Sinti und Roma unter den ca. 21 000 befreiten Häftlingen waren, ist unbekannt. Viele der in Buchenwald und dessen Außenlagern inhaftierten Sinti:ze und Rom:nja wurden auf Todesmärschen oder im Konzentrationslager Bergen-Belsen befreit.

Nachgeschichte und Gedenken

Die Opfergruppe der Sinti:ze und Rom:nja dürfte in den ersten Jahrzehnten in der vom Kultusministerium der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) geführten Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald (NMGB), die 1958 eingeweiht wurde, keine große Rolle gespielt haben: Sie stellte das Gedenken an die als „politisch“ kategorisierten Häftlinge, insbesondere die Kommunist:innen, in den Vordergrund.

Eine erste Erwähnung fanden Sinti:ze und Rom:nja im „Museum des antifaschistischen Widerstandskampfes“, das 1985 im ehemaligen Kammergebäude eröffnet wurde. Dort war die Darstellung jedoch stark auf die Rolle der kommunistischen Häftlinge und ihre Solidarität gegenüber Sinti:ze und Rom:nja reduziert.8Baetz et al., Die Rezeption des nationalsozialistischen Völkermords, 60 f. Initiiert durch den Schriftsteller und Menschenrechtsaktivisten Reimar Gilsenbach (1925–2001) wurden ab den 1980er-Jahren erste Forschungen zu Sinti:ze und Rom:nja im Konzentrationslager Buchenwald aufgenommen, vor allem durch den Gedenkstättenmitarbeiter Heinz Albertus (1930–2009).

Anlässlich des 50. Jahrestages der Befreiung eröffnete die Gedenkstätte Buchenwald 1995 eine neue Dauerausstellung, in der die Häftlingsgruppe der Sinti:ze und Rom:nja etwas ausführlicher dargestellt wurde.9Stein, Konzentrationslager Buchenwald, 74–76, 168, 218 f. Ebenfalls anlässlich des Jahrestages wurde auf der Grundfläche des ehemaligen Blocks 14 – einer der beiden Blöcke, in dem 1939/40 die Burgenländer Roma untergebracht waren – ein Denkmal für die Opfergruppe eingeweiht.

Die Initiative für dieses Denkmal ging maßgeblich vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma aus. Das von dem Stuttgarter Steinmetz und Künstler Daniel Plaas entworfene Ensemble besteht aus 100 schwarzen Basaltstelen auf schwarzem Schotter. 18 dieser Stelen sind mit den Namen anderer Konzentrations- und Vernichtungslager versehen, in denen Sinti:ze und Rom:nja ermordet wurden. Der auf Deutsch, Englisch und Romanes angebrachte Widmungstext lautet: „Zum Gedenken an die Sinti und Roma, die Opfer des NS-Völkermords wurden.“ An diesem Denkmal findet im Rahmen der Befreiungsfeier, die jedes Jahr im April begangen wird, stets eine Gedenkzeremonie statt.

2013 wurde auf dem „Gedenkweg Buchenwaldbahn“ unter Teilnahme von Romani Rose (geb. 1946), Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, ein partizipativer Gedenkort eingeweiht. Zusammen mit der Initiative „Gedenkweg Buchenwaldbahn“ gravierten junge Menschen die Namen der 200 nach Auschwitz deportierten Sinti und Roma in einzelne Steine.

2015 eröffnete die Gedenkstätte Buchenwald eine neue Dauerausstellung mit dem Titel „Buchenwald. Ausgrenzung und Gewalt“. In dieser Ausstellung wird umfassend auf die Häftlingsgruppe der Sinti:ze und Rom:nja eingegangen; als Exponate werden Fotografien und Dokumente verwendet. Fortlaufend durch die gesamte Ausstellung werden außerdem die Lebensgeschichten von Theodor Dreschner (1900–1974), Kurt Ansin, Michael Horvath (1922–2006), Paul Baranyai, Hildegard Reinhardt (1912–2013) und Rudolf Böhmer präsentiert.

Die Gedenkstätte bietet zudem thematische Rundgänge zur Geschichte von Sinti:ze und Rom:nja in Buchenwald an.